春を迎えると寒さが和らいで朝の目覚めもだいぶ楽になるものの、寒さの次に襲うものが花粉症による様々な不快な症状ですね。

感受性が強い場合、2月の上旬ごろから症状が現れはじめる人もいます。

その不快な症状は体質改善を図ることによって軽減されることに期待があるでしょう。

花粉症の辛い症状を出来るだけ抑えて季節を乗り越えたいのであれば、この記事を参考にしていただければと思います。

Table of Contents

花粉症は現代病の一つ

花粉が飛ぶ時期になると必ず患者が発生する花粉症は「現代病の一つ」として位置づけられています。

しかし、昔は花粉症にかかる人は殆ど見られませんでした。

花粉症に罹る原因には「外的要因」と「内的要因」があります。

外的要因

外的要因は環境的要因です。

花粉症の原因にはスギやブタクサ、ヒノキが挙げられます。

特に顕著なのは春先のスギ花粉ではないのでしょうか。

スギの植林が進行されたのは1960年代のことでした。

当時は林業が盛んに行われていた時代でした。

スギは樹齢が30年過ぎると花粉を生産します。

この30年後は90年ごろにあたり、花粉症の患者が増え始めた時期になります。

しかし、90年ごろには林業が衰退し、当時の時点で樹木の手入れは適切になされていなかったのです。

花粉が持つアレルゲンとは花粉の表面に付着しているCryj1と花粉内部に付着しているCryj2です。

抗原そのものの物質は大きいのですが、抗原は空気中にて破裂することによってアレルゲン物質を放出します。

このアレルゲンが人体に侵入し、抗原抗体反応を起こします。

これによって引き起こされる不快な症状が花粉症による症状です。

この抗原抗体反応は花粉だけではなく、環境的要因も絡んでいます。

花粉は排気ガスや焼却物、煙草等の煙によって汚染された空気が触れると、8割が破裂します。

花粉が破裂することによって高濃度のアレルギー物質を放出します。

内的要因

内的要因には現代人の体質劣化があります。

林業が盛んだった当時の日本人の食卓に出される料理は、おふくろの味と呼ばれる質素で素朴な食事でした。

1975年を境目に、食の欧米化が進み、魚離れ、肉食、パン食が増えていきました。

不健康な食事を摂ることが日常的となり、その身体は徐々に劣化が進行していったのです。

主な予防方法

花粉症に罹る場合は病院に通って注射を打つなり、薬を処方するなり対応しているかと思います。

しかし、花粉症の薬は眠気を催し、仕事に差支えがあって出来れば服用したくないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

薬品による予防や治療は即効性があるのですが、基本は体質改善を図ることが大事です。

その為には、次のことを心がけてみましょう。

|

花粉症予防のための栄養管理

栄養面における花粉症対策は次の通りとなります。

腸内環境改善

まずは腸内環境改善を図って体質改善を図ることですが、腸内環境改善によって得られる効果の一つとして免疫力アップがあります。

そのためには善玉菌の餌となるプロバイオティクス、善玉菌を増やすプレバイオティクスの摂取が必要となります。

善玉菌の餌となる食品と言えば発酵食品です。

発酵食品には

|

これらが挙げられます。

ただ、チーズやヨーグルトといった動物性食品は摂りすぎても逆効果となる為、主に伝統発酵食品を中心に摂ります。

また、善玉菌の餌となるプレバイオティクスには食物繊維やオリゴ糖が挙げられます。

食物繊維を多く含む食品には次のものが挙げられます。

|

オリゴ糖を含む食品には次のものがあります。

|

ただ、甜菜糖は甘味料であることから摂りすぎに注意します。

水溶性食物繊維を含む食品には、主に次のものが挙げられます。

|

食物繊維には分類されていませんが、レジスタントスターチ、レジスタントプロテインが含まれる食品を積極的に摂ると良いでしょう。

レジスタントスターチは米や麦、芋類、バナナに含まれます。

レジスタントプロテインは高野豆腐、酒粕、蕎麦、いんげん、大豆に含まれます。

レジスタントスターチやレジスタントプロテインは食物繊維様作用があり、不溶性食物繊維としての働きと水溶性食物繊維としての働きがあると言われます。

排便を円滑にするには、水溶性食物繊維、マグネシウム、オメガ9脂肪酸が必要です。

これらの成分は便に水分を吸収して腸管内で滑りを良くして排泄を促します。

また、芋類も同様に便を柔らかくして排出を促す働きがあります。

そして、水溶性食物繊維、レジスタントスターチ、レジスタントプロテイン、長鎖脂肪酸によって腸内のPHを酸性に傾けて、善玉菌優位の環境に整えます。

因みに長鎖脂肪酸を含む食品には酢があります。

脂肪酸摂取比率

脂肪戦摂取比率についてはオメガ3とオメガ6の比率を1:1~3に留めることです。

現在の欧米化した食事ではオメガ6の比率が非常に高くなっており、オメガ6の比率が高いと、体質劣化によりアレルギー体質を引き起こしやすくなります。

その為、蛋白質を摂取するのであれば積極的に魚を取り入れます。

また、亜麻仁油やえごま油を活用してオメガ3脂肪酸を取り入れていきましょう。

メニュー構成は和食を中心とします。

蛋白質、ビタミンB6の摂取

蛋白質とビタミンB6の関係は密接であり、筋蛋白合成にも欠かせない組み合わせですが、蛋白質の摂取は免疫機能にも関わります。

血清蛋白は体内ではアルブミンとグロブリンに大別されますが、免疫に関わるものがグロブリンです。

グロブリンは免疫グロブリンによって構成されています。

その為、蛋白質は生体防御としての働きも担っているのです。

この免疫グロブリンの生成にビタミンB6が携わっています。

粘膜生成に関わる栄養成分

粘膜生成に関わる栄養成分にはビタミンA、B2、Cがあります。

これらの栄養成分が皮膚や目の粘膜生成に寄与することから、花粉症予防をサポートしています。

身体の組織を作る要となる栄養素が蛋白質です。

蛋白質を摂る時は、ビタミンB6もセットで摂ることを忘れないようにしましょう。

飽和脂肪酸であるパルミチン酸には「皮脂を生成」「細胞膜の材料」「ビタミンAの安定」を担っています。

パルミチン酸は肉類にも含まれますが、ピーナツやココナッツオイルにも含まれています。

くれぐれもパルミチン酸の摂り過ぎには気を付けましょう。

ビオチン

ビオチンにはヒスタミンの症状を抑えるとともに、ヒスタミンの排泄を促すと言われます。

そしてアレルギー症状を緩和し、花粉症予防にも役立つとのことです。

ナリルチン

あまり聞きなれない成分ですが、ナリルチンは主に柑橘類の果皮に含まれている成分です。

体内に花粉等の抗原が侵入すると、ヒスタミンやロイコトリエン等を放出することによって花粉症による不快な症状を呈します。

ナリルチンには、この不快な症状を抑制する働きがあると言われます。

ビタミンD

ビタミンDには抗菌ペプチドを作る働きがあると言われます。

これによって免疫力アップを図り、風邪などの感染症や花粉症などのアレルギー症状から身を守ると言われます。

ビタミンDの中でもビタミンD3が抗アレルギー作用に寄与します。

ビタミンD3を摂る場合は、魚類を積極的に摂り、日光浴を行うことです。

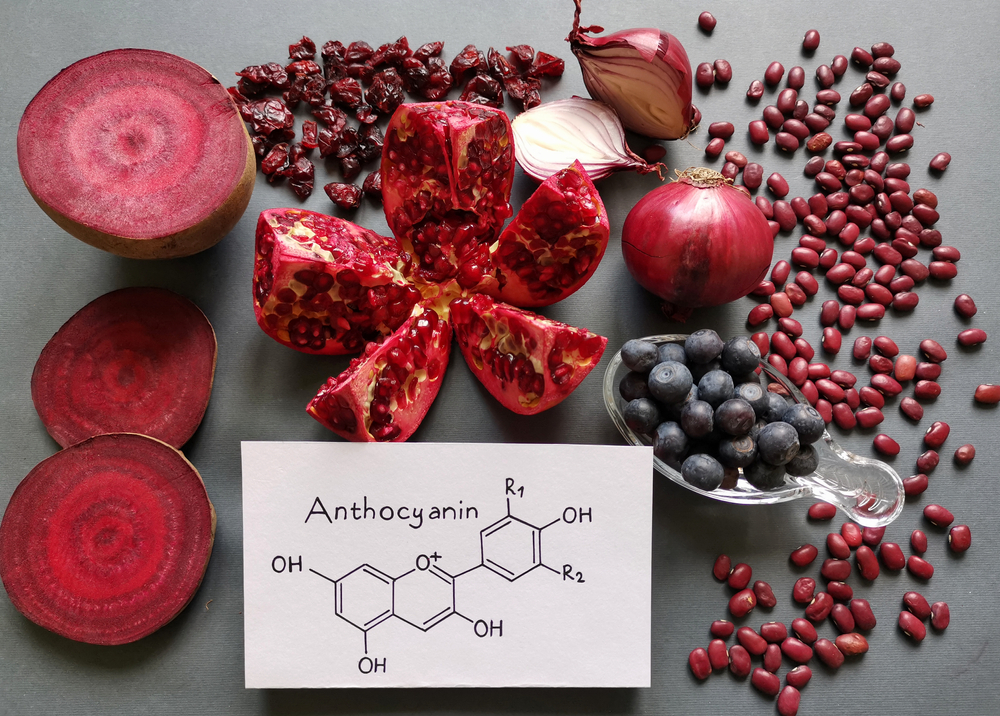

アントシアニン

アントシアニンと言えば疲れ目に良いポリフェノールですが、アントシアニンは花粉症の予防にも役立つと言われます。

スルフォラファン

スルフォラファンは大根や貝割、ブロッコリー、ブロッコリースプラウト、キャベツ、わさび等のアブラナ科の野菜に含まれるファイトケミカルです。

特にブロッコリースーパースプラウトに多く含まれています。

デトックス

日常生活を営んでいる中で、有害物質を完全にシャットアウトすることは殆ど無理があります。

食品からであれば食品添加物や残留農薬、水銀等を微量ながら取り込んでいます。

ダイオキシン等の汚染物質も空気を介する為、避けることは困難です。

ただ、身体には排泄機能があるので、これによって出来るだけ有害物質の排泄に努めます。

その為には

|

出来るだけ汚染されていない食品を摂る

有害物質の摂取は体質の劣化に繋がります。

食品添加物の摂取を出来るだけ控えて、使用食材は出来るだけオーガニックのものを用いて、出来るだけ農薬の摂取量を控えます。

とは言っても、このようなオーガニック野菜を常時摂るとなると経済が圧迫することが懸念する人もいるかと思います。

必ず毎食とは言わなくても、金銭の許す範囲でオーガニック野菜を取り入れ、時々有害物質を排出する努力をしましょう。

避けるべき食品

花粉症の不快な症状を出来るだけ抑えるには以下の食品の摂取を控えます。

|

動物性食品

動物性食品の中でも、特に肉類の過剰摂取に注意します。

何故、肉類が良くないのかと言いますと、肉類は非常に消化が悪く腸内環境を悪化させやすい食品です。

消化が悪いから腸管内の滞留時間も長く、腸管内で腐敗してしまい腸内環境を悪化させてしまい免疫力を低下させてしまいます。

白砂糖

白砂糖も腸内滞留時間が長く、腸管内の食物を腐敗させてしまうことによって腸内環境を悪化させて免疫力を低下させます。

グルテン、カゼイン

グルテンやカゼインは身体に合わないと「セリアック病」や「リーキーガット症候群」のような栄養吸収障害を起こす場合があります。

栄養吸収障害を起こすことによって本来取り入れるべきではない有害物質を吸収してしまったり、肝心な栄養が摂れない事態を引き起こしてしまいます。

リーキーガット症候群を起こすとアレルギーを引き起こすことにも繋がります。

オメガ6脂肪酸の過剰摂取

オメガ6脂肪酸を過剰摂取して、オメガ3とオメガ6の摂取比率バランスがオメガ6に偏ると炎症性体質を引き起こしてしまいます。

オメガ6脂肪酸は特に意識して摂らなくても充足できる栄養成分です。

また、揚げ物や洋菓子、インスタントラーメンにはトランス型脂肪酸が含まれ、アレルギー体質を引き起こす以外にも、トランス型脂肪酸による弊害も起こしてしまいます。

アルコール

アルコールを摂取すると、アルコールの分解によってアセドアルデヒド生成されます。

アセドアルデヒドはヒスタミンを増やす原因とされています。

果物の大量摂取

果物は水溶性食物繊維ペクチンの摂取源ですが、果物の摂取によって口腔内のかゆみを呈する場合があります。

このような場合は、果物の摂取を控えましょう。

まとめ

最後に、花粉症を予防するためのポイントについて再度まとめます。

|

そのための食事管理のカギとなることは次の点です。

|

これらの栄養管理は花粉症の季節になった時にだけ行うのではなく、普段から自身の身体をメンテナンスすることによって体質改善を図ります。