自然薯は「ヤマノイモ」を言い、「山菜の王者」「山のうなぎ」と呼ばれています。

自然薯は本州、四国、九州にて自生し、10~12月に収穫されます。

9~10月にかけては、ムカゴと呼ばれる葉の付け根に出来る小さい芋が収穫され。山芋と同じように食材として用いられます。

Table of Contents

自然薯の栄養

自然薯はビタミンE、カリウムが豊富に含まれ、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸、パントテン酸、コリン、ビタミンC、食物繊維が含まれます。

この他にディオスゲニン、アルギニン、サポニン、ムコ多糖類、ジアスターゼが含まれます。

自然薯には次の健康効果に期待があります。

|

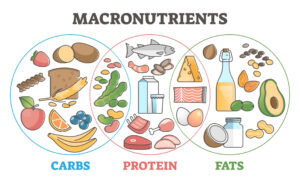

三大栄養素の代謝

自然薯にはビタミンB群が含まれ、糖質、脂質、蛋白質の代謝をサポートします。

ビタミンB群が補酵素として利用されることによって、糖や脂質の燃焼が行われる為、乳酸の生成を抑え、疲労を抑制します。

また、糖や脂質が利用されれば燃焼することにもなるので、糖尿病や肥満予防に良いと言えます。

ビタミンB6は蛋白質の代謝に関わり、皮膚の形成や筋肉の生成、神経伝達物質の生成等にも関与します。

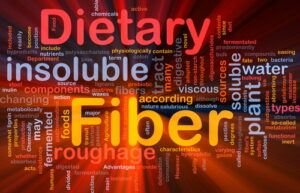

腸内環境改善

自然薯には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれます。

腸内を善玉菌優位にするには、両者がないと成立しません。

水溶性食物繊維は善玉菌の餌となります。

善玉菌が餌を摂取するには、不溶性食物繊維が欠かせません。

水溶性食物繊維は、善玉菌の餌となり、不溶性食物繊維が善玉菌を増やすことを手助けします。

善玉菌は短鎖脂肪酸を生み出し、腸管内のphを弱酸性にします。

腸管内が弱酸性になると、善玉菌が優位になる環境を作り出します。

不溶性食物繊維は便のかさを増やして腸の蠕動運動を促して老廃物の排泄を促します。

水溶性食物繊維は、老廃物に水分を含ませ、排泄を促します。

この為、自然薯は腸内環境を善玉菌優位にさせると言えます。

滋養強壮

自然薯にはディオスゲニンが含まれます。

ディオスゲニンはDHEA(デヒドロアンドロステロン)を増やす働きがあります。

DHEAは男性ホルモンの一種であり、男性ホルモンのバランスを整える働きがあります。

山芋にはエネルギー代謝に関わるビタミンB群が含まれていることから、疲労抑制や疲労回復効果に期待があります。

麦とろ御飯にすると、麦に含まれるビタミンB群とミネラルを効率的に摂れるため、夏バテ予防に良いと言われます。

このようなことから自然薯は滋養強壮としての効果があり、山菜の王者と言われているのでしょう。

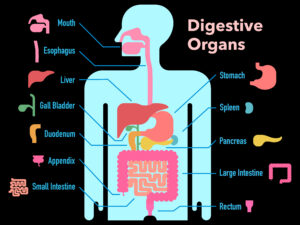

消化促進

自然薯にはジアスターゼが含まれます。

ジアスターゼは胃粘膜を保護し、消化を促進します。

その為、自然薯は芋にも関わらず生食出来ます。

循環器疾患予防

自然薯にはサポニンが含まれます。

サポニンは抗酸化作用があり脂質の生成を抑える上に、中性脂肪やLDLコレステロールの酸化を抑制し、血栓の形成を抑制します。

自然薯にはコンドロイチンが含まれ、コンドロイチンは過酸化脂質やコレステロールを除去する働きがあります。

その為、心疾患や脳血管疾患を予防することに期待があります。

自然薯にはカリウムが非常に多く含まれていることから、高血圧予防にも良いと言えます。

高血圧を予防することによっても、循環器疾患に罹ることから守ると言えます。

抗酸化作用によって過酸化脂質の生成が抑制されると、酸化した脂質が肝臓に蓄積されることを防ぎ、肝機能を維持することに繋がります。

免疫力向上

サポニンにはNK細胞を活性化する働きがあるとのことです。

その為、免疫力を高めて、風邪等の感染症にかかりにくくします。

潤いをもたらす

自然薯にはムコ多糖類が含まれます。ムコ多糖類はコンドロイチンやヒアルロン酸、へパラン硫酸等がありますが、自然薯に含まれるムコ多糖類はコンドロイチンです。

コンドロイチンは水分のコントロールに携わります。

コンドロイチンはコラーゲン繊維に水分や栄養を供給するため、肌にハリや弾力を与えます。

また、髪や爪等の保水性を高めます。

コンドロイチンはドライアイの改善を助ける働きもあります。

鎮痛作用

コンドロイチンは加齢によってすり減った軟骨に保水性や弾力性を与え、修復することによって関節痛による痛みを改善するとのことです。

また、カルシウムの代謝に関わることから、骨の成長は回復に関わります。

注意点

自然薯は生食するとはカリウムが多い為、腎不全末期の場合は排泄機能が低下していることから、血中カリウム濃度が上昇しやすくなります。

不整脈による腎性心不全を起こさないためにも、腎不全が進行している場合は、生食することは控えておきましょう。

まとめ

自然薯についてまとめます。

|

GI値が高い、太ると言われる芋類の一つである自然薯ですが、山のうなぎと呼ばれるように、暑い夏を乗り越える食べ物と言えます。

時々摂り入れて、疲労回復を図りましょう。